„Äh", „ähm" und „also": Wo die meisten Füllwörter fallen

Written by

Ernest Bio Bogore

Reviewed by

Ibrahim Litinine

Die menschliche Sprache ist ein faszinierendes Phänomen – besonders wenn wir unter Druck stehen oder nach den richtigen Worten suchen. In solchen Momenten greifen wir häufig auf Füllwörter zurück, um Denkpausen zu überbrücken. Ob „ähm", „äh" oder „also" – diese kleinen Sprachhelfer sind allgegenwärtig, werden jedoch oft als störend oder unprofessionell abgestempelt. Doch wie verhält es sich tatsächlich mit diesen Diskurspartikeln? Welche Funktion erfüllen sie in unserer Kommunikation? Und in welcher deutschen Stadt werden sie am häufigsten verwendet? Eine aktuelle Analyse von Sprachdaten aus den 15 größten Städten Deutschlands liefert überraschende Erkenntnisse.

Was sind Füllwörter und welchen Zweck erfüllen sie?

Füllwörter sind sprachliche Elemente, die unbewusst in unsere Kommunikation einfließen, ohne die semantische Bedeutung unserer Aussagen wesentlich zu beeinflussen. Sie dienen primär dazu, Sprechpausen zu überbrücken und uns Zeit zum Nachdenken zu verschaffen. Von „ähm" und „äh" über „also", „irgendwie" bis hin zu „halt" – diese Ausdrücke prägen unsere alltäglichen Gespräche, auch wenn wir uns dessen kaum bewusst sind.

Die Linguistik bezeichnet diese Elemente auch als Diskurspartikel oder Häsitationsmarker. Obwohl sie in formellen Kontexten oft als störend empfunden werden, belegt die Sprachforschung mittlerweile, dass Füllwörter durchaus wichtige Funktionen erfüllen können. So hat die Psychologieprofessorin Jean Fox-Tree von der University of California in einer Studie nachgewiesen, dass Füllwörter in moderater Dosierung das Verständnis und die Erkennung bestimmter Begriffe in der gesprochenen Sprache fördern können.

Der Sprachwissenschaftler Herbert Clark von der Stanford University ergänzt diese Perspektive mit seiner Feststellung, dass Füllwörter Teil unseres natürlichen Sprachrhythmus sind und dem Zuhörer signalisieren, dass der Sprecher weiterhin am Wort ist, auch wenn er gerade nach passenden Ausdrücken sucht. Sie erfüllen somit eine wichtige kommunikative Funktion im Gesprächsfluss.

Diese Wörter schwächen deine Aussagekraft

Nicht alle Füllwörter sind gleich zu bewerten. Während manche lediglich neutrale Pausenfüller darstellen, können andere die Wirkung unserer Aussagen erheblich abschwächen. Zu dieser Kategorie zählen insbesondere:

- Abschwächende Partikel: Wörter wie „eigentlich", „quasi", „sozusagen" oder „gewissermaßen" relativieren Aussagen und lassen sie weniger bestimmt klingen.

- Überflüssige Verstärker: Ausdrücke wie „absolut", „komplett" oder „ganz und gar" wirken oft übertrieben und können die Glaubwürdigkeit mindern.

- Vagheitsmarker: Wendungen wie „irgendwie", „in gewisser Weise" oder „mehr oder weniger" führen zu Unschärfe und Unklarheit.

- Generalisierungen: Formulierungen wie „prinzipiell", „grundsätzlich" oder „in der Regel" suggerieren Ausnahmen, auch wenn keine gemeint sind.

Um die eigene Kommunikation zu optimieren, lohnt es sich, diese Elemente bewusst zu reduzieren. Das führt zu präziseren, klareren und überzeugender wirkenden Aussagen. Besonders in professionellen Kontexten wie Präsentationen, Bewerbungsgesprächen oder Kundengesprächen kann die Vermeidung solcher abschwächenden Partikel die Wirkung des Gesagten deutlich verstärken.

Die bewusste Kontrolle von Füllwörtern bedeutet jedoch nicht, völlig auf sie verzichten zu müssen. Gerade in der gesprochenen Alltagssprache können Modalpartikel wie „ja", „doch" oder „eben" durchaus eine bereichernde Wirkung haben und die Sprache natürlicher und lebendiger gestalten.

Füllwörter in anderen Sprachen: Ein internationaler Vergleich

Das Phänomen der Füllwörter ist keineswegs auf den deutschen Sprachraum beschränkt – in allen Sprachen weltweit finden sich vergleichbare Diskurspartikel. Der Unterschied: In unserer Muttersprache haben wir diese meist unbewusst erworben, während wir sie in Fremdsprachen gezielt erlernen müssen, um authentisch zu wirken.

Im Englischen spielen Füllwörter eine ähnliche Rolle wie im Deutschen. Besonders verbreitet sind Ausdrücke wie „like", „well", „so", „I mean" oder „you know". Einsilbige Laute wie „um", „uh" oder „er" entsprechen dabei unseren deutschen „äh" oder „ähm". Ein interessantes Phänomen im amerikanischen Englisch ist das sogenannte „vocal fry" – ein tiefes, knarziges Stimmregister am Satzende, das ebenfalls als Überbrückungselement dienen kann.

Die französische Sprache kennt Füllwörter wie „euh", „ben", „genre", „en fait" oder „quoi". Eine Besonderheit bildet hier das für Französisch typische „bah", das verschiedene Emotionen ausdrücken kann – von Überraschung bis Resignation. Auffällig ist zudem die häufige Verwendung von „donc" (also) am Satzanfang, um einen Gedanken fortzuführen.

Im Spanischen werden Füllwörter als „muletillas" bezeichnet, was wörtlich „kleine Krücken" bedeutet – eine treffende Metapher für ihre Funktion. Zu den gängigsten spanischen Diskurspartikeln zählen „este", „eh", „o sea", „pues", „bueno" und „como". Muttersprachler verwenden diese Elemente gezielt, um natürlicher zu klingen und Denkpausen zu kaschieren.

Für Sprachlernende bietet die bewusste Auseinandersetzung mit Füllwörtern einen wertvollen Zugang zur Authentizität. Wer drei bis vier typische Diskurspartikel einer Fremdsprache beherrscht und angemessen einsetzt, wirkt sofort kompetenter und vertrauter mit der Zielsprache. Dabei gilt allerdings: Weniger ist mehr – ein übermäßiger Gebrauch wirkt auch in der Fremdsprache schnell unnatürlich.

Die Füllwort-Studie: Methodik und Datenerhebung

Um herauszufinden, wie sich die Verwendung von Füllwörtern regional in Deutschland unterscheidet, wurde eine umfassende Analyse von Sprachdaten aus den 15 bevölkerungsreichsten deutschen Städten durchgeführt. Die Untersuchung basierte auf Texttranskripten von Videos und Podcasts lokaler Nachrichtensender und konzentrierte sich auf folgende Füllwörter:

- ähm, äh

- also

- irgendwie, halt

- ganz, sehr

- und so weiter

- eindeutig

- im Endeffekt

- hier

- eigentlich

- natürlich

Die Analyse umfasste insgesamt über 200.000 gesprochene Wörter und ermittelte sowohl die absolute Häufigkeit einzelner Füllwörter als auch ihren prozentualen Anteil am Gesamttext. Dabei wurde bewusst auf eine kontextuelle Analyse verzichtet, um objektive Vergleichsdaten zu generieren.

Es ist anzumerken, dass die Studie sich auf mediale Kommunikation fokussiert und damit möglicherweise nicht vollständig die Alltagssprache der jeweiligen Städte repräsentiert. Dennoch bieten die Ergebnisse aufschlussreiche Einblicke in regionale Sprachgewohnheiten.

Die beliebtesten Füllwörter im deutschen Sprachraum

Die Analyse zeigt deutliche Präferenzen bei der Verwendung bestimmter Füllwörter. Mit deutlichem Abstand führt „also" die Liste an – es wurde in den untersuchten Gesprächen über 2.600 Mal verwendet. Dies unterstreicht seine zentrale Funktion als Gedankenbrücke und Überleitung im deutschen Sprachgebrauch.

Die Top-5 der meistverwendeten Füllwörter in Deutschland:

- also (2.603 Nennungen)

- ganz (1.551 Nennungen)

- sehr (1.060 Nennungen)

- eigentlich (943 Nennungen)

- natürlich (816 Nennungen)

Überraschend ist die vergleichsweise geringe Häufigkeit des klassischen „ähm", das nur auf Platz 9 landet (271 Nennungen). Dies könnte darauf hindeuten, dass in medialen Kontexten bewusst versucht wird, diese als besonders störend empfundene Form der Sprachverzögerung zu vermeiden.

Am unteren Ende der Skala finden sich „quasi" (119 Nennungen), „und so weiter" (53 Nennungen) und „im Endeffekt" (10 Nennungen) – letzteres scheint trotz seiner gefühlten Allgegenwart in manchen Diskussionen statistisch eher eine Randerscheinung zu sein.

Die Füllwort-Hochburgen: Essen, Stuttgart und Duisburg führen das Ranking an

Die regionale Verteilung der Füllwortdichte zeigt überraschende Muster. Entgegen mancher Erwartungen stehen nicht etwa Metropolen wie Berlin oder Hamburg an der Spitze der Statistik, sondern mittelgroße Städte:

- Essen führt das Ranking mit einem Füllwortanteil von 3,48 Prozent an. Von 34.907 analysierten Wörtern waren 1.215 Füllwörter – fast jedes 29. Wort dient hier also primär der Überbrückung.

- Stuttgart folgt dicht dahinter mit 3,45 Prozent. Die schwäbische Metropole, die sonst für ihre Sparsamkeit bekannt ist, zeigt sich bei Füllwörtern erstaunlich großzügig: 835 von 24.410 analysierten Wörtern waren Diskurspartikel.

- Duisburg komplettiert die Top 3 mit einem Anteil von 3,21 Prozent (363 Füllwörter bei 11.321 Gesamtwörtern).

Auch Bremen (3,20 Prozent) und Leipzig (3,11 Prozent) liegen deutlich über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 2,71 Prozent. Auffällig ist die starke Präsenz des Ruhrgebiets unter den Spitzenplätzen – möglicherweise ein Hinweis auf regionale Sprechgewohnheiten.

Die Meister der flüssigen Rede: München, Nürnberg und Berlin

Am anderen Ende der Skala finden sich Städte, deren Sprecher deutlich weniger auf Füllwörter zurückgreifen:

- München bildet mit nur 1,25 Prozent Füllwortanteil das Schlusslicht der Statistik. Von 8.985 analysierten Wörtern waren lediglich 112 Füllwörter – ein bemerkenswerter Unterschied zur Spitzenreiterin Essen.

- Nürnberg zeigt mit 2,16 Prozent ebenfalls einen vergleichsweise geringen Füllwortgebrauch. Bei 36.845 Gesamtwörtern wurden nur 797 Diskurspartikel verwendet.

- Berlin landet mit einem Anteil von 2,41 Prozent auf dem dritten Platz der füllwortärmsten Städte. Von 21.521 Wörtern waren nur 518 Füllwörter.

Auch die rheinischen Metropolen Köln und Düsseldorf (beide 2,42 Prozent) zeichnen sich durch einen unterdurchschnittlichen Gebrauch von Füllwörtern aus. In Köln waren nur 413 von 17.084 Wörtern Gesprächspartikel, in Düsseldorf 690 von 28.492.

Auffällig ist die regionale Konzentration: Bayerische Städte (München, Nürnberg) scheinen generell zu einem flüssigeren Sprachgebrauch zu tendieren. Dies könnte kulturelle oder dialektale Hintergründe haben und bietet interessanten Stoff für weiterführende linguistische Untersuchungen.

Der Einfluss von Dialekten auf die Verwendung von Füllwörtern

Ein Aspekt, der in der ursprünglichen Analyse nicht berücksichtigt wurde, ist der Einfluss regionaler Dialekte auf die Verwendung von Füllwörtern. Tatsächlich lassen sich in verschiedenen deutschen Sprachräumen spezifische Füllwörter identifizieren, die charakteristisch für bestimmte Regionen sind.

Im bairischen Sprachraum findet sich häufig ein kurzes „ne" oder „gell" am Satzende, das sowohl als Füllwort als auch als Rückversicherungsfloskel dient. Im Schwäbischen ist „halt" besonders präsent, während im Rheinland „ne" oder „wa" typische Satzenden markieren. In Norddeutschland wiederum lässt sich ein verstärkter Gebrauch von „nech" oder „ne" beobachten.

Diese dialektale Prägung könnte teilweise erklären, warum die Füllwortdichte regional so unterschiedlich ausfällt. Möglicherweise wurden in der Analyse bestimmte dialektspezifische Füllwörter nicht erfasst, was die Ergebnisse für einige Regionen verzerren könnte. Zudem scheinen manche Dialekte generell eine höhere Toleranz gegenüber Füllwörtern zu haben als andere.

Ein interessantes Phänomen zeigt sich auch beim Vergleich zwischen Stadt und Land: Tendenziell weisen ländlichere Regionen eine höhere Dichte an dialektspezifischen Füllwörtern auf, während in urbanen Zentren standardisierte Füllwörter dominieren – möglicherweise ein Effekt der stärkeren medialen Prägung in Großstädten.

Generationsunterschiede: Wandel der Füllwörter im Zeitverlauf

Ein weiterer faszinierender Aspekt, der bislang wenig Beachtung fand, ist der Wandel von Füllwörtern zwischen den Generationen. Sprachgewohnheiten verändern sich stetig, und mit ihnen auch die bevorzugten Diskurspartikel.

Während ältere Generationen häufiger auf klassische Füllwörter wie „also", „nicht wahr" oder „sozusagen" zurückgreifen, zeigt sich bei jüngeren Sprechern ein deutlich verändertes Bild. Unter Einfluss englischsprachiger Medien und sozialer Netzwerke haben sich neue Füllwörter etabliert – etwa „like" oder „literally" als direkte Übernahmen aus dem Englischen.

Besonders auffällig ist das Phänomen des sogenannten „Vocal Fillers" bei der Generation Z (geboren nach 1995). Hier werden verstärkt Ausdrücke wie „so", „keine Ahnung" oder „auf jeden Fall" als rhythmische Elemente in die Sprache integriert. Diese dienen weniger der Überbrückung von Denkpausen als vielmehr der sozialen Positionierung und Gruppenidentität.

Auch die Art der Verwendung unterscheidet sich: Während ältere Generationen Füllwörter eher als tatsächliche „Füller" bei Wortfindungsproblemen einsetzen, nutzen jüngere Sprecher sie bewusster als stilistische Mittel. Diese Entwicklung spiegelt den generellen Trend zu einer informelleren, stärker von Mündlichkeit geprägten Kommunikationskultur wider.

Für künftige Untersuchungen wäre es daher interessant, nicht nur regionale, sondern auch altersspezifische Unterschiede in der Füllwortverwendung zu analysieren – möglicherweise ließe sich so ein differenzierteres Bild der sprachlichen Entwicklung in Deutschland zeichnen.

Füllwörter im beruflichen Kontext: Hindernis oder Chance?

Im professionellen Umfeld werden Füllwörter oft kritisch betrachtet. Rhetorikkurse und Kommunikationstrainings zielen häufig darauf ab, den Gebrauch von „äh", „ähm" und Co. zu reduzieren. Doch ist eine völlig füllwortfreie Sprache tatsächlich erstrebenswert?

Studien aus der Arbeits- und Organisationspsychologie zeichnen ein differenzierteres Bild. Tatsächlich können zu viele Füllwörter die wahrgenommene Kompetenz und Überzeugungskraft eines Sprechers mindern – besonders in Führungspositionen oder bei Präsentationen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass ein moderater, bewusster Einsatz von Diskurspartikeln durchaus positive Effekte haben kann:

- Authentizität: Eine völlig glatte, füllwortfreie Sprache kann künstlich und einstudiert wirken

- Denkzeit: Strategisch platzierte Füllwörter verschaffen wertvolle Sekunden zum Nachdenken

- Betonung: Bestimmte Füllwörter können wichtige Punkte hervorheben („tatsächlich", „in der Tat")

- Gesprächsfluss: Sie können als Brücken zwischen Gedanken dienen und den Dialog strukturieren

Die Kunst liegt somit nicht in der vollständigen Eliminierung, sondern im bewussten, dosierten Einsatz von Füllwörtern. Wer seine typischen Diskurspartikel kennt und kontrolliert einsetzen kann, gewinnt an sprachlicher Flexibilität und Ausdrucksstärke.

Besonders in internationalen Berufskontexten kann die Kenntnis kulturspezifischer Füllwörter zudem Vorteile bringen. Wer die typischen Diskurspartikel einer Fremdsprache beherrscht, wird schneller als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen und kann Sprachbarrieren leichter überwinden.

Lernen Sie jede Sprache mit Kylian AI

Privatunterricht für Sprachen ist teuer. Zwischen 15 und 50 Euro pro Unterrichtsstunde zu zahlen, ist für die meisten Menschen nicht tragbar, besonders wenn Dutzende von Unterrichtsstunden nötig sind, um echte Fortschritte zu sehen.

Viele Lernende geben das Sprachenlernen aufgrund dieser unerschwinglichen Kosten auf und verlieren dadurch wertvolle berufliche und persönliche Chancen. Deshalb haben wir Kylian entwickelt, um den Zugang zum Sprachenlernen zu demokratisieren und jedem zu ermöglichen, eine Fremdsprache zu beherrschen, ohne sich finanziell zu ruinieren.

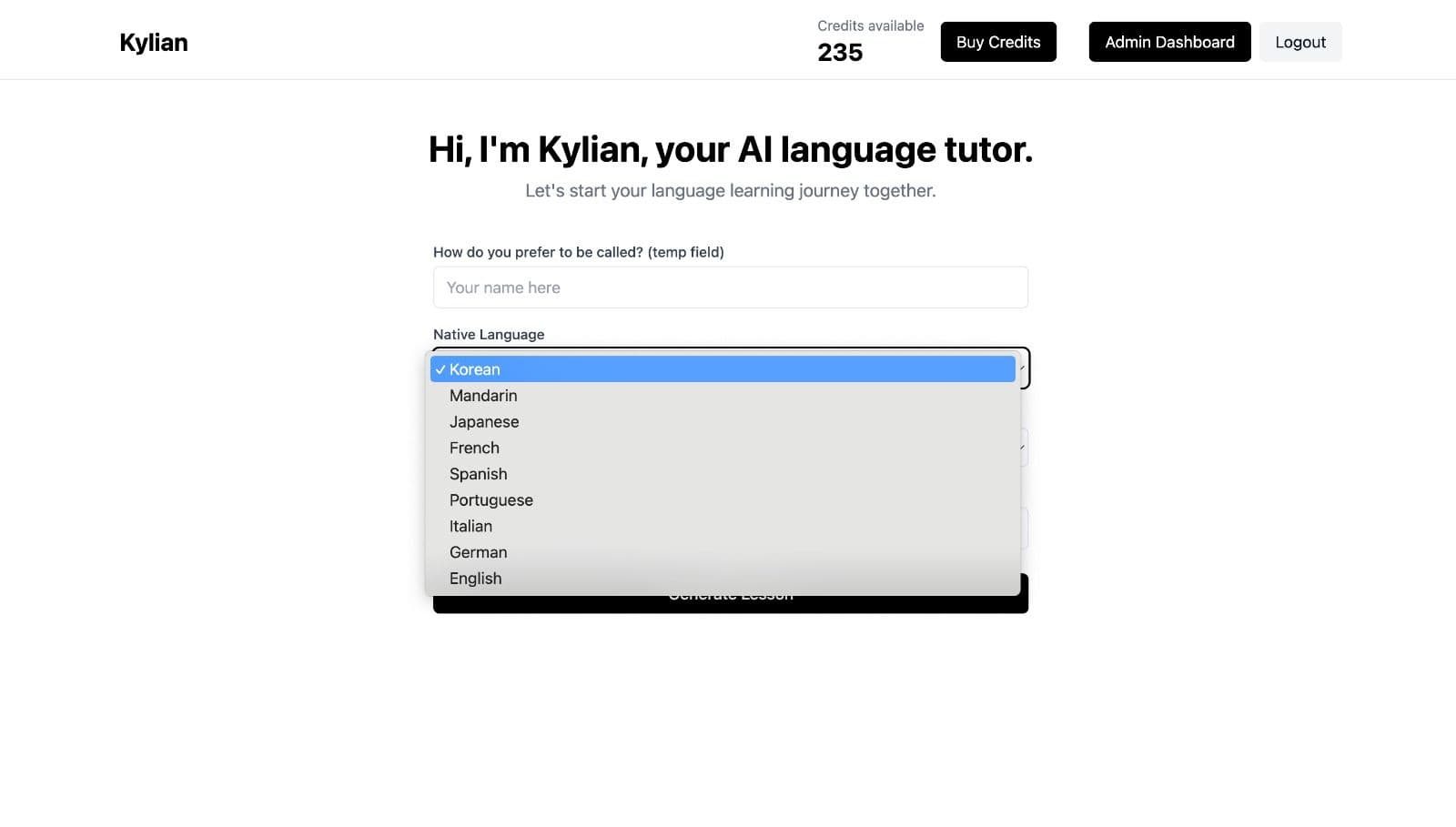

Um zu beginnen, teilen Sie Kylian mit, welche Sprache Sie lernen möchten und was Ihre Muttersprache ist

Sind Sie es leid, dass Lehrer Ihre spezifischen Schwierigkeiten als französischsprachige Person nicht verstehen? Kylians Stärke liegt in seiner Fähigkeit, Ihnen jede Sprache beizubringen, indem es Ihre Muttersprache als Grundlage verwendet.

Im Gegensatz zu generischen Apps, die allen denselben Inhalt anbieten, wird Kylian Ihnen die Konzepte in Ihrer Muttersprache (Französisch) erklären und bei Bedarf zur anderen Sprache wechseln, wobei es sich perfekt an Ihr Niveau und Ihre Bedürfnisse anpasst.

Diese Personalisierung beseitigt die Frustration und Verwirrung, die beim traditionellen Sprachenlernen so häufig auftreten.

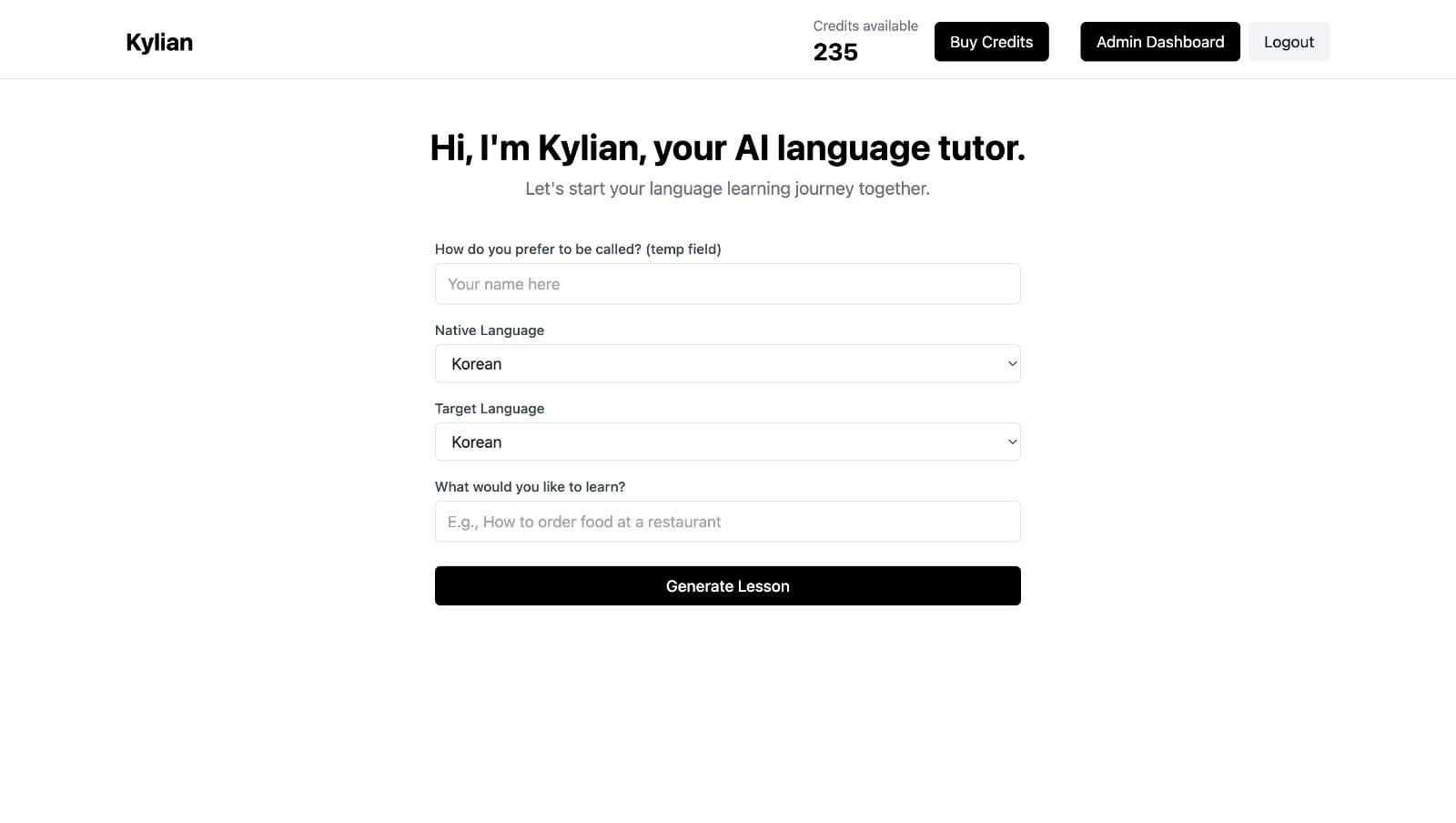

Wählen Sie ein spezifisches Thema, das Sie lernen möchten

Frustriert von Sprachkursen, die nie genau das behandeln, was Sie brauchen? Kylian kann Ihnen jeden Aspekt einer Sprache beibringen, von der Aussprache bis zur fortgeschrittenen Grammatik, indem es sich auf Ihre spezifischen Bedürfnisse konzentriert.

Vermeiden Sie in Ihrer Anfrage, vage zu sein (wie "Wie verbessere ich meinen Akzent") und seien Sie sehr präzise ("Wie spricht man das R wie ein englischer Muttersprachler aus", "Wie konjugiert man das Verb 'to be' in der Gegenwart", usw.).

Mit Kylian müssen Sie nie wieder für irrelevante Inhalte bezahlen oder die Peinlichkeit ertragen, einem Lehrer "zu einfache" Fragen zu stellen. Ihr Lernplan ist vollständig personalisiert.

Wenn Sie sich für Ihr Thema entschieden haben, drücken Sie einfach den Button "Unterrichtsstunde generieren" und in wenigen Sekunden haben Sie eine Lektion, die exklusiv für Sie konzipiert wurde.

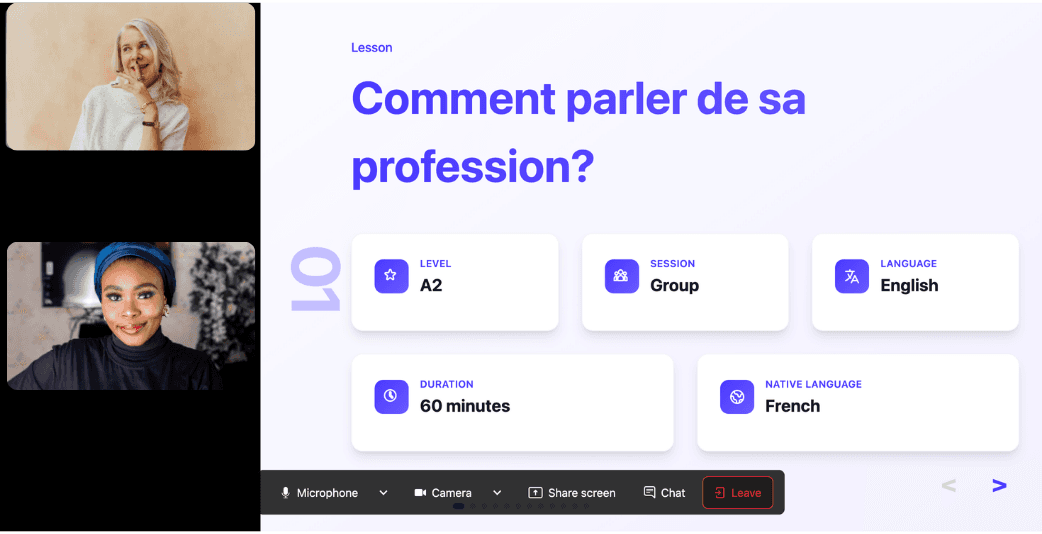

Betreten Sie den Raum, um Ihre Lektion zu beginnen

Die Sitzung ähnelt einem privaten Sprachunterricht mit einem menschlichen Lehrer, jedoch ohne hohe Kosten oder zeitliche Einschränkungen.

Während der 25-minütigen Lektion wird Kylian Ihnen genau das beibringen, was Sie über das gewählte Thema wissen müssen, die Nuancen, die Lehrbücher nie erklären, die wichtigsten kulturellen Unterschiede zwischen Französisch und der Sprache, die Sie lernen möchten, die grammatikalischen Regeln und vieles mehr.

Haben Sie jemals die Frustration gespürt, mit dem Tempo eines muttersprachlichen Lehrers nicht mithalten zu können oder sich geschämt, um Wiederholung zu bitten? Mit Kylian verschwindet dieses Problem. Kylian wechselt intelligent zwischen Französisch und der Zielsprache entsprechend Ihrem Niveau und ermöglicht es Ihnen, jedes Konzept in Ihrem eigenen Tempo vollständig zu verstehen.

Während des Unterrichts bietet Kylian Rollenspiele an, liefert praktische Beispiele aus dem echten Leben und passt sich Ihrem Lernstil an. Sie haben etwas nicht verstanden? Kein Problem - Sie können Kylian jederzeit unterbrechen, um Klärungen zu bitten, ohne sich beurteilt zu fühlen.

Stellen Sie alle Fragen, die Sie möchten, wiederholen Sie Abschnitte bei Bedarf und personalisieren Sie Ihre Lernerfahrung wie nie zuvor mit einem traditionellen Lehrer oder einer generischen App.

Mit einem Zugang rund um die Uhr, zu einem Bruchteil der Kosten von Privatunterricht, beseitigt Kylian alle Barrieren, die Sie daran gehindert haben, die Sprache zu beherrschen, die Sie schon immer lernen wollten.

Nehmen Sie jetzt eine kostenlose Unterrichtsstunde mit Kylian.

Similar Content You Might Want To Read

![Die 7 besten Business-Englisch-Kurse online [2025]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F147z5m2d%2Fproduction%2Fe0de044640768ab8c3e2fc66021eb0e486af1670-2240x1260.png%3Frect%3D175%2C0%2C1890%2C1260%26w%3D600%26h%3D400&w=3840&q=75)

Die 7 besten Business-Englisch-Kurse online [2025]

Im globalen Arbeitsmarkt von 2025 ist die Beherrschung von Business-Englisch nicht mehr nur ein Vorteil – sie ist eine Notwendigkeit. Mit Englisch als Lingua franca in über 70 Ländern und als inoffizielle Standardsprache im internationalen Geschäftsleben können solide Wirtschaftsenglisch-Kenntnisse den entscheidenden Unterschied in deiner Karriereentwicklung machen. Im hektischen Berufsalltag bleibt jedoch oft wenig Zeit für konventionelle Sprachkurse. Glücklicherweise bietet das Internet zahlreiche spezialisierte Online-Kurse für Business-Englisch, die sich optimal in den Alltag beschäftigter Fachkräfte integrieren lassen. In diesem Artikel stellen wir dir die sechs besten Online-Weiterbildungsmöglichkeiten für Business-Englisch vor, die dir helfen werden, deine Sprachkenntnisse gezielt im beruflichen Kontext zu verbessern. Außerdem erfährst du, warum eine Investition in deine Englischkenntnisse deine Karrierechancen deutlich erhöhen kann.Kylian AI: Der beste Online-Kurs für Wirtschaftsenglisch Privatunterricht für Sprachen ist teuer. Zwischen 15 und 50 Euro pro Unterrichtsstunde zu zahlen, ist für die meisten Menschen nicht tragbar, besonders wenn Dutzende von Unterrichtsstunden nötig sind, um echte Fortschritte zu sehen.

Die 12 besten Online-Englischkurse 2025

Online Englisch zu lernen hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Die digitale Transformation hat das traditionelle Sprachenlernen revolutioniert und ermöglicht es heute jedem mit Internetzugang, qualitativ hochwertige Englischkurse zu absolvieren – unabhängig von Zeit und Ort. Diese Flexibilität, kombiniert mit innovativen Lehrmethoden und fortschrittlichen digitalen Tools, macht Online-Englischkurse zu einer attraktiven Option für Lernende weltweit. Aber wie findet man in der Fülle von Angeboten den passenden Kurs?

Englisch online lernen: Der ultimative Leitfaden 2025

In einer zunehmend vernetzten Welt ist die Beherrschung der englischen Sprache nicht mehr nur ein Vorteil – sie ist eine Notwendigkeit. Die Daten sprechen für sich: 1,5 Milliarden Menschen weltweit sprechen Englisch, und 67% aller Stellenangebote fordern Englischkenntnisse. Was noch wichtiger ist: Mitarbeiter mit guten Englischkenntnissen verdienen durchschnittlich 30-50% mehr als ihre einsprachigen Kollegen. Diese Fakten verdeutlichen einen entscheidenden Punkt: Englisch zu lernen ist keine Option mehr, sondern eine strategische Investition in die Zukunft. Doch wie geht man diese Herausforderung in einer digitalen Welt an? Online-Lernplattformen revolutionieren den Spracherwerb, indem sie personalisierte, flexible und kosteneffiziente Lösungen bieten. In diesem umfassenden Leitfaden analysieren wir kritisch die effektivsten Methoden, um Englisch online zu lernen. Wir untersuchen evidenzbasierte Strategien, vergleichen führende Plattformen und geben praktische Empfehlungen für Lernende auf allen Niveaus.

Die 10 besten Portugiesischkurse im Vergleich (2025)

Du möchtest Portugiesisch lernen, bist aber unsicher, wo du anfangen sollst? Die gute Nachricht ist: Es gibt zahlreiche hochwertige Online-Kurse und Lernplattformen, die dir den Einstieg erleichtern. Allerdings unterscheiden sich die Angebote erheblich in ihrer Methodik, ihrem Fokus und ihrer Eignung für verschiedene Lerntypen. Wir haben für dich die 10 besten Portugiesischkurse unter die Lupe genommen und verglichen, damit du mehr Zeit mit dem Lernen und weniger mit der Recherche verbringen kannst.

Die 13 besten Websites zum Englischlernen im Jahr 2025

Möchtest du deine Englischkenntnisse erweitern, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst? In der digitalen Welt von 2025 gibt es zahlreiche Plattformen zum Englischlernen. Doch welche sind wirklich effektiv und passen zu deinen individuellen Bedürfnissen? Nach einer umfassenden Analyse präsentieren wir dir die besten Websites zum Englischlernen für verschiedene Lerntypen, Niveaus und Zielsetzungen.

9 Top-Englischkurse für bessere Konversation

Im Alltag Englisch fließend zu sprechen erfordert oft Überwindung und regelmäßige Praxis. Für viele Sprachlernende stellt die Konversation die größte Herausforderung dar. Es ist der Moment, in dem theoretisches Wissen auf praktische Anwendung trifft – und genau hier entscheidet sich, ob man die Sprache wirklich beherrscht. Warum fällt vielen das Sprechen so schwer? Beim Sprechen erhöht sich der Puls, man sucht nach Wörtern, fürchtet sich vor Fehlern oder davor, jemanden unbeabsichtigt zu beleidigen. Doch genau diese Situationen sind es, die den Unterschied zwischen passivem Sprachverständnis und aktiver Sprachfertigkeit ausmachen. In diesem Artikel stellen wir dir die acht besten Englisch-Konversationskurse vor, die dir helfen, deine Sprechfähigkeiten signifikant zu verbessern. Zusätzlich erhältst du wertvolle Tipps, um selbstbewusster Englisch zu sprechen und die häufigsten Sprechhürden zu überwinden.